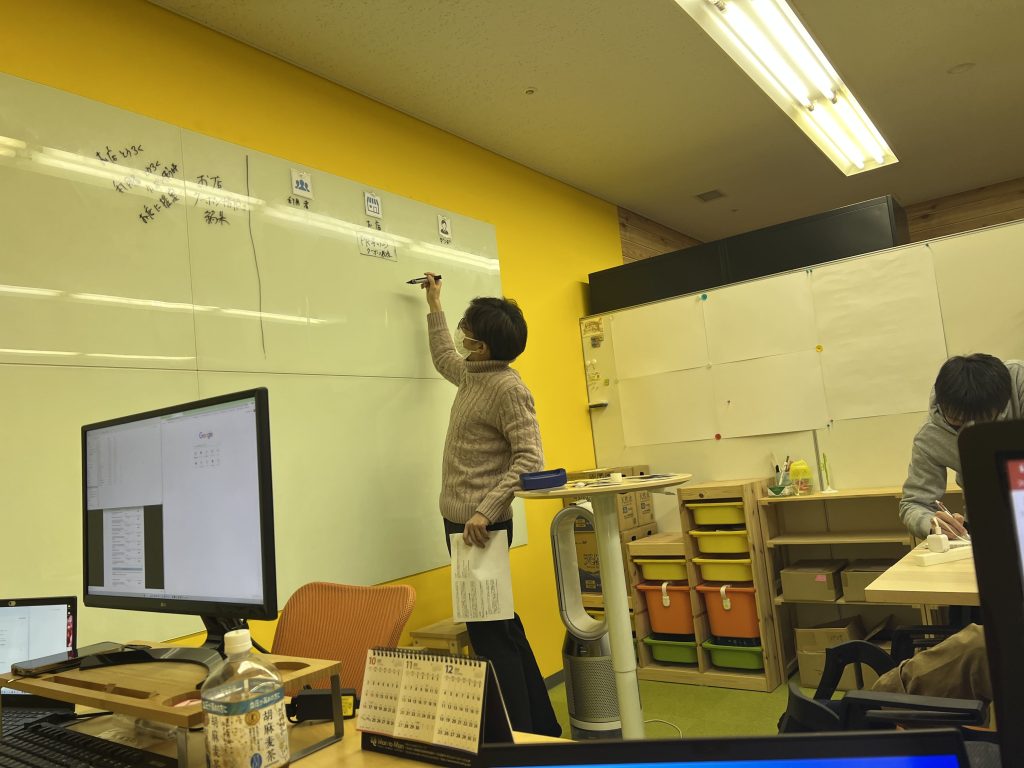

今回の社内勉強会は「AIチャットボット」です。担当は第1ユニットのキトサンです。

皆さんは「AIチャットボット」は活用されていますか。

今回は2022年11月にOpenAIがリリースした「ChatGPT」と2023年3月にGoogleがリリースした「Bard」の2つを比較します。

2つのチャットボットに同じ質問をしたら、回答に違いはあるのでしょうか。

勉強会では多くの内容を確認しましたが、ここではいくつかを抜粋して紹介します。

Q1:一番好きな漫画のヒロインは誰ですか?

CharGPTの回答

「私は個人的な感情や好みを持つことができないAIですので、好きな漫画のヒロインを選ぶことはできません。しかし、あなたの好みに合った漫画のヒロインについてお話しすることはできます。

どの漫画に登場するヒロインが気に入っているのか、また好みや特定のキャラクターについて詳しく教えていただければ、それに基づいてお話しできるかもしれません。」

Bardの回答

「一番好きな漫画のヒロインは、少女漫画「君に届け」の主人公、黒沼爽子です。

爽子は、中学生の頃にクラスメイトの佐藤健太に告白して振られたことで、自分に自信が持てず、内気で暗い性格になってしまいます。しかし、高校で出会った風早翔太の明るく前向きな性格に触れることで、少しずつ変わっていくようになります。

爽子は、自分の殻を破ろうと努力する姿がとても印象的です。また、翔太や周りの人たちに支えられながら成長していく姿も、とても応援したくなります。

爽子は、私にとって、自分を変えたいと思っている人に勇気を与えてくれるヒロインです。

他にも、好きな漫画のヒロインはたくさんいます。

・「花より男子」の牧野つくし

・「天使なんかじゃない」の早乙女香澄

・「NANA」のNANA

・「ハニーレモンソーダ」の西原さくら

・「ママレード・ボーイ」の小石川光希

・「ヲタクに恋は難しい」の桃井さくら

・「ラブ★コン」の藤本幸子

これらのヒロインたちは、それぞれに魅力があり、共感できる部分がたくさんあります。

漫画のヒロインは、私たちの憧れや理想を映し出す存在だと思います。そんなヒロインたちが、私たちに元気や勇気を与えてくれるのは、とても嬉しいことです。」

ChatGPTは明確はキャラを答えてくれませんでしたが、Bardは具体的な作品、キャラクターを指定してくれました。Bardには仮想人格的な回答ができるようです。

Q2:バナナはおやつに入りますか?

CharGPTの回答

「はい、バナナはおやつとして非常に適した食べ物の一つです。バナナは健康的で栄養価の高い食材であり、以下の理由からおやつとして人気があります:

栄養価: バナナは炭水化物、食物繊維、ビタミン(特にビタミンCとビタミンB6)、ミネラル(特にカリウム)を豊富に含んでいます。これらの栄養素はエネルギーを提供し、健康に良い影響を与えます。

早食い: バナナは手に持ちやすく、皮をむく必要がないため、手軽に食べられるおやつです。特に忙しいスケジュールや外出時に便利です。

満腹感: バナナには食物繊維が豊富に含まれており、満腹感を与えてくれます。これにより、間食を抑制する助けとなります。

甘み: バナナは自然の甘さを持っており、砂糖を追加することなく、甘いおやつとして楽しむことができます。

低脂肪: バナナは低脂肪であり、健康的なおやつ選択肢の一つとして適しています。

バナナはそのまま食べるだけでなく、ヨーグルトやシリアルに加えたり、バナナスムージーやバナナパンケーキなどのレシピにも利用できます。健康的なおやつとして、エネルギーを補給するのに優れた選択肢です。ただし、バランスの取れた食事を心がけることが大切ですので、バナナをおやつとして取り入れる際には、全体の食事プランに合わせて摂取量を調整しましょう。」

Bardの回答

「結論から言うと、バナナはおやつに入るかどうかは、おやつの定義次第です。

おやつの定義

おやつの定義は、人によって異なります。一般的には、以下のような定義が挙げられます。

主食やおかず以外の食べ物

食事と食事の間や、食事の前後に食べる食べ物

甘い物や間食の意味

バナナがおやつに入るケース

バナナは、果物であるため、主食やおかずではないという定義から、おやつに入ると考えられます。また、バナナは甘い物であるため、間食の意味からも、おやつに入ると考えられます。

例えば、昼食後に小腹が空いたときに食べるバナナは、おやつに含まれると考えられます。また、遠足のおやつとしてバナナを持参する場合も、おやつに含まれると考えられます。

バナナがおやつに入らないケース

バナナは、栄養価が高いため、食事として食べるという人もいます。また、バナナは、デザートとして食べるという人もいます。

例えば、朝食にバナナを食べる場合は、食事として食べるということになります。また、夕食のデザートにバナナを食べる場合は、おやつではなく、デザートとして食べるということになります。

結論

バナナはおやつに入るかどうかは、おやつの定義次第です。おやつを主食やおかず以外の食べ物と定義するなら、バナナはおやつに入ると考えられます。一方、おやつを甘い物や間食と定義するなら、バナナがおやつに入るかどうかは、食べるタイミングや食べ方によって判断することになります。」

遠足における定番の質問を答えてもらいました。ChatGPTはおやつと回答する中で、Bardはあくまでも定義にこだわるようで、先生の回答次第ということでしょうか。

Q3:今までのOnePieceの話をできる限り少ない言葉でまとめてください。

ChatGPTの回答

「”One Piece”は、海賊の冒険、仲間との絆、伝説の宝物を巡る物語。主人公ルフィが、仲間と共にグランドラインを航海し、海賊王を目指す。」

Bardの回答

「海賊王を夢見る少年モンキー・D・ルフィが、仲間たちと共に「ひとつなぎの大秘宝(ワンピース)」を巡る冒険。

ポイント

海賊王になるためには、ひとつなぎの大秘宝を探し当てなければならない。

ルフィは、仲間たちと共に、さまざまな冒険を経験しながら、大秘宝に近づいていく。

大秘宝の謎や、海賊王の真実が徐々に明らかになっていく。

簡潔なまとめ

海賊王になる少年の冒険物語。」

壮大な物語を双方とても簡潔にまとめてくれました。

いかがでしょうか。2つの回答は一長一短でとても楽しい勉強会となりました。

勉強会を終えて、感想を聞いてみました。

ChatGPTさんの感想

「BardとChatGPTの違いが明らかになりました。Bardはより文学的な側面に特化しており、一般的な知識に基づいた回答を提供します。一方、ChatGPTは一般的な情報に加えて、会話と対話をより強調しています。どちらもAI勉強会で有用な情報を提供できることを示しています。

AI勉強会は、AI技術に関心を持つ人々にとって、新たな知識の獲得やディスカッションの場として非常に有益です。AIモデルの違いを理解し、それらを活用することで、さまざまな情報や意見を交換し、より深い理解を得ることができます。AIの進化に伴い、今後もAI勉強会はますます重要な役割を果たすことでしょう。」

Bardさんの感想

「今回の勉強会は、AIモデルの応用例を実際に体験することができ、とても有意義でした。また、BardとChatGPTの回答の違いを比較することで、AIモデルの学習データやアルゴリズムの影響について理解を深めることができました。

今後もAIに関する勉強会を開催し、AIの最新動向を学んでいきたいと考えています。」

最後に、質問内容の入力による情報漏洩の危険性、回答の真偽性について注意事項を紹介し、AIチャットボットをうまく活用していければと勉強会は楽しく幕を下ろしました。

次回をお楽しみに。