Thank you for viewing this article.

I’m Michi, handling this employee introduction piece. This is my fourth appearance.

My last post (here) was in November 2023, so this is my first post in about two years.

I’ll share why I joined Dandelions and my thoughts on joining the company.

Reason for joining the company

In my previous position, I worked as a systems engineer for approximately 12 years.

After completing in-house training, I was assigned to the same client site for about 11 years, where I was engaged in the work.

The company at that time held many social events like employee trips and BBQs, fostering a close-knit atmosphere among staff. Within that environment, I was often entrusted with organizing events, naturally gaining experience in bringing people together and creating a positive atmosphere.

My interactions with Mr. Takahashi, the representative of Dandelions, were more often through organizing these social events than through daily business operations. He consistently showed concern for me and provided support in various situations.

Event management was by no means easy, but I feel I learned the importance of seeing things through responsibly and working together with others to make them happen.

Later, I heard that Takahashi was starting a company and was invited to join as a founding member.

While I could have chosen to continue working in the same environment, my desire to “challenge myself in a new environment and take my growth to the next level” grew stronger, leading me to decide to join Dandelions.

Impressions after joining the company

It’s been eight years since I joined Dandelions, and during that time, I’ve worked at about five different client sites.

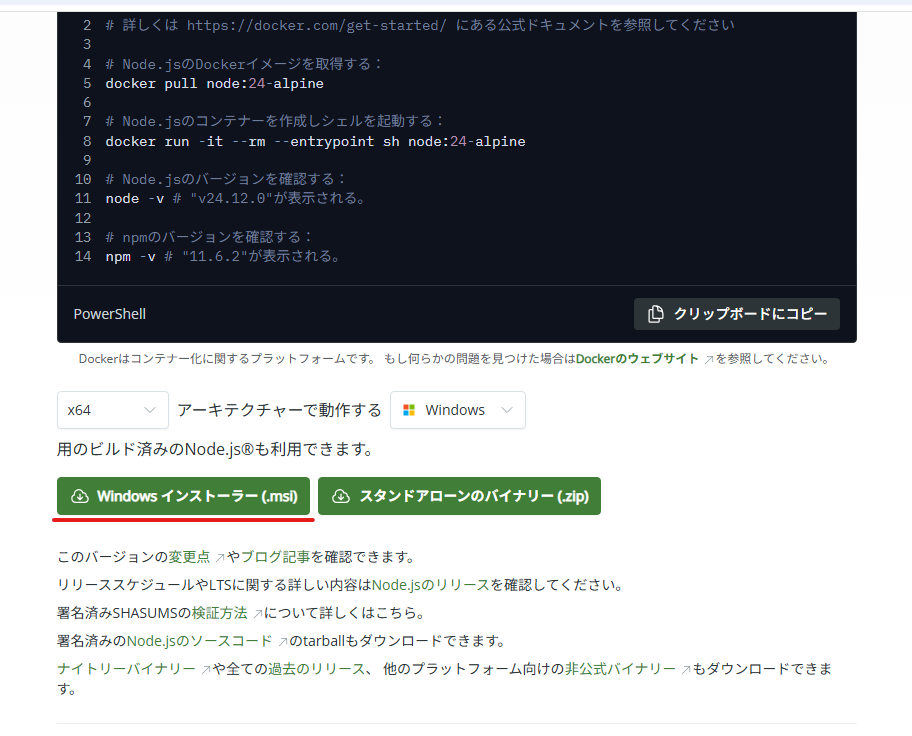

As projects and environments changed, I’ve had the opportunity to engage with numerous technologies and tasks I’d never encountered before.

While the frequent changes can be challenging at times, I believe one of this company’s defining features is that you’re constantly gaining new experiences rather than repeating the same tasks. As a result, I truly feel my skills and perspective are expanding, and my “toolkit as an engineer” is steadily growing.

Dandelions is a company that values human connections.

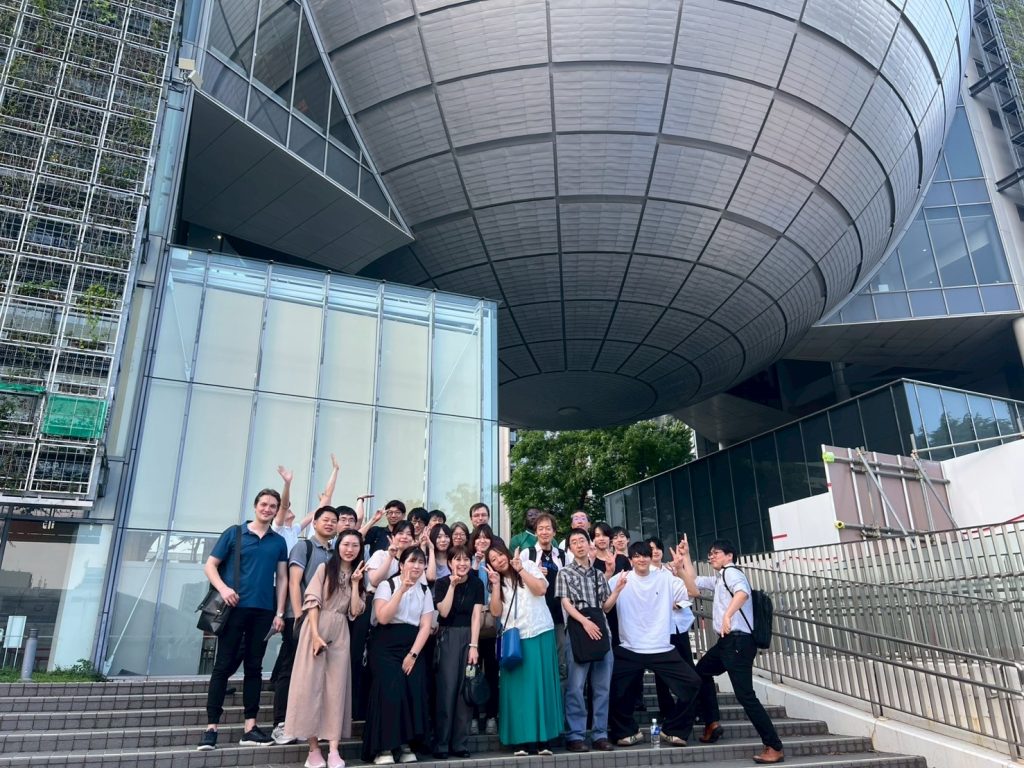

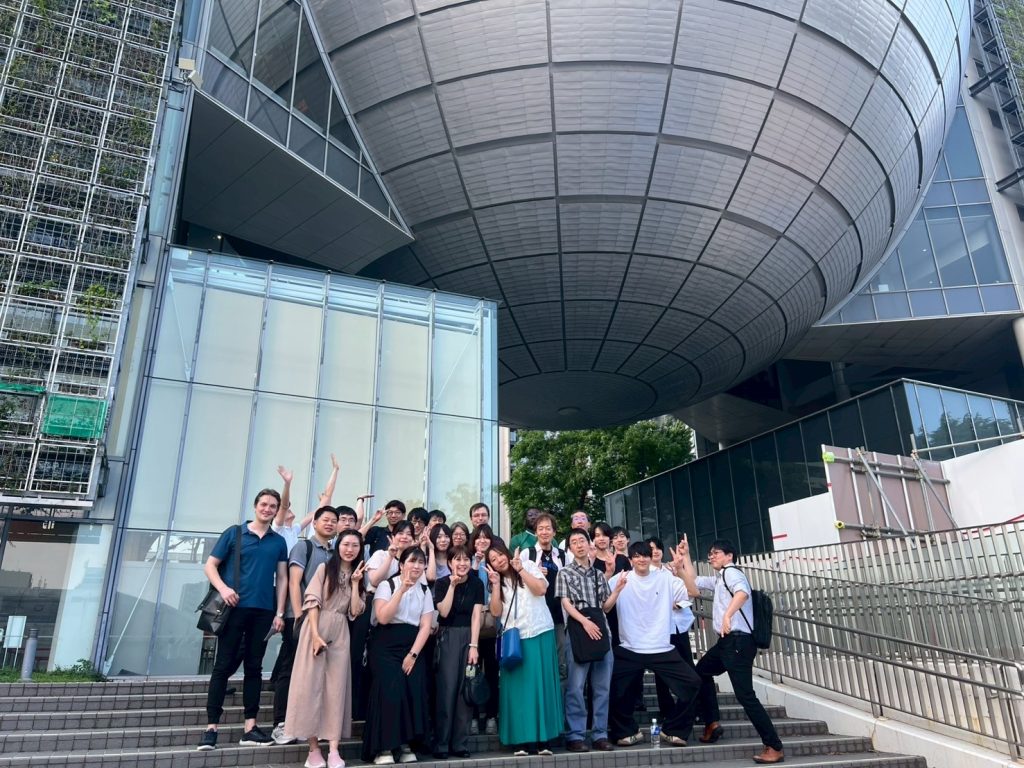

We host many events to foster camaraderie among employees, creating an environment where communication flows easily regardless of age or position.

I feel this company is well-suited for those who enjoy interacting with people and value working as part of a team.

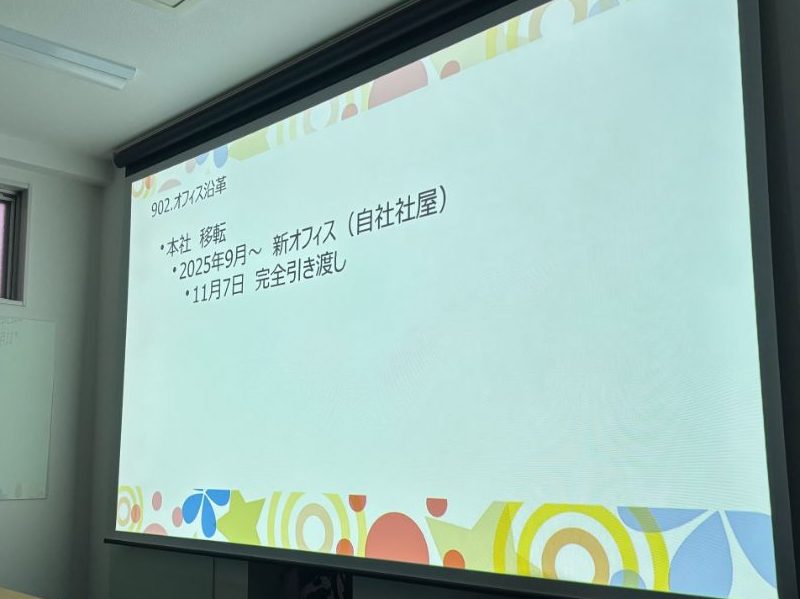

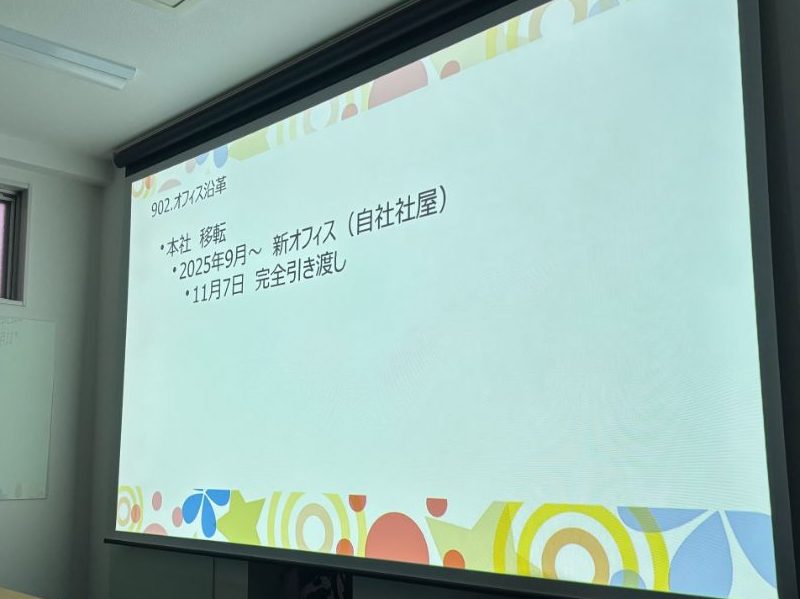

Our new company headquarters is now complete, and we are steadily increasing our number of young members.

As we advance into the next phase as a company, an environment is taking shape where both experienced and young members can thrive in their respective roles.

Before I knew it, I found myself in the position of both a manager and a senior employee. Drawing on my past experiences, I aim to be someone who supports the growth of those joining our company going forward.

We look forward to working with those who wish to take on new challenges at Dandelions.

That’s all for this time.

Stay tuned for the next employee spotlight!