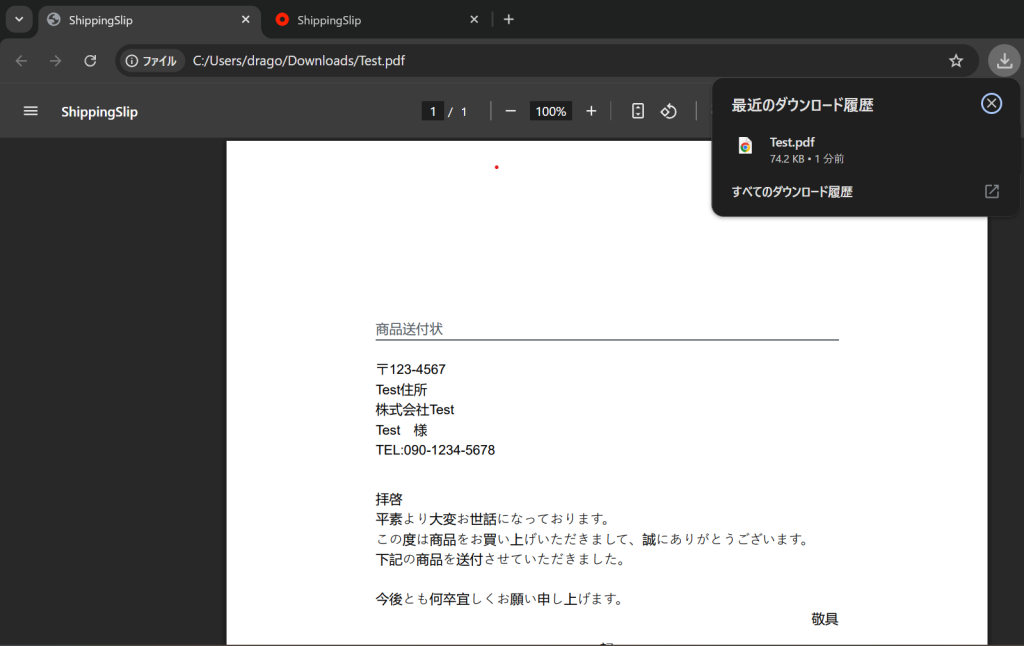

I’m oz, and I’ll be covering this study session article. This time, we held our study session “Low-Code Development Experience with OutSystems Part 3,” so let me share how it went!

Check out the previous study session here!

Continuing from last time, this study session also aims to “deepen understanding of low-code development and OutSystems by experiencing development with OutSystems.” With many members joining for the first time this session, it became an even more lively study session.

The study session will proceed as follows:

① Development Experience with OutSystems

② Summary and Q&A

Development Experience with OutSystems

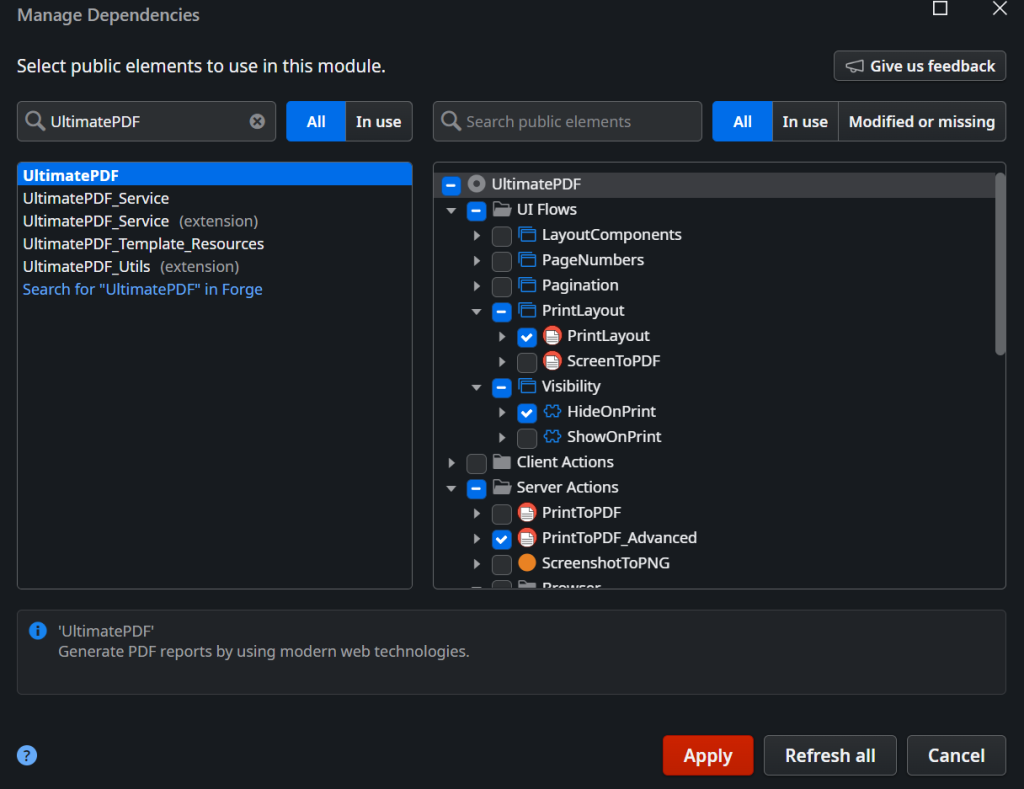

While delivering a PowerPoint presentation, we simultaneously progressed with actual development using the OutSystems environment. The main activities conducted this time were as follows:

Data Import and Export

・Let’s create an Entity (table)

・Let’s create master screens (list/detail) from an Entity: Scaffolding

・Let’s read and write Entity data from the created screens

Let’s create an entity (table)

First, add a table to store the data handled by the app.

Next, give the table a name that reflects its purpose so you can understand what kind of information it manages.

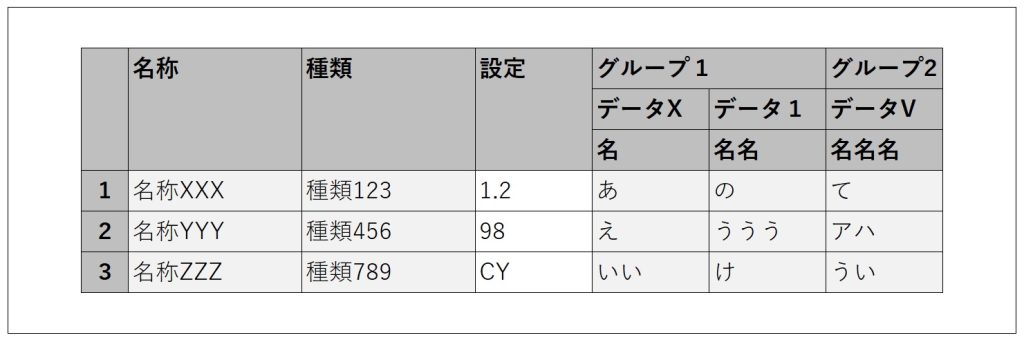

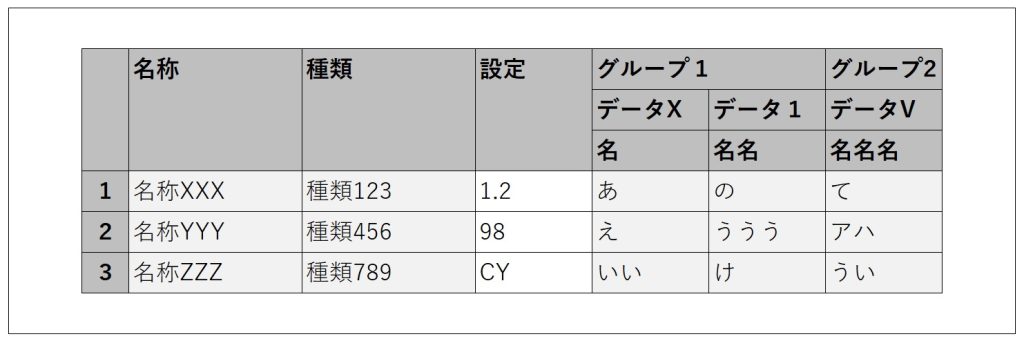

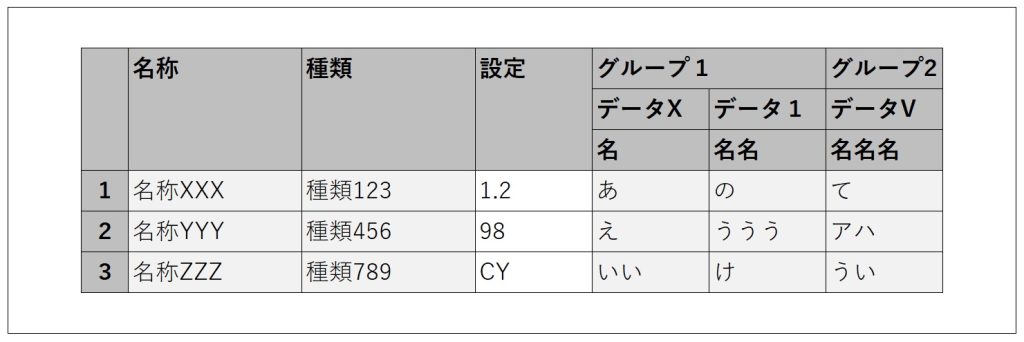

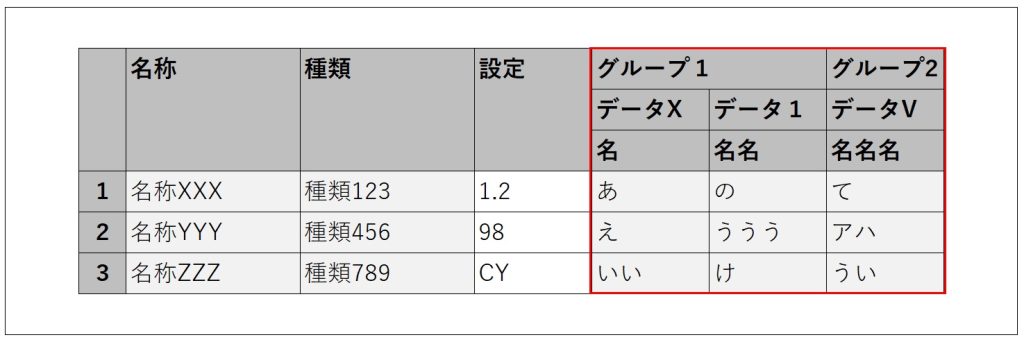

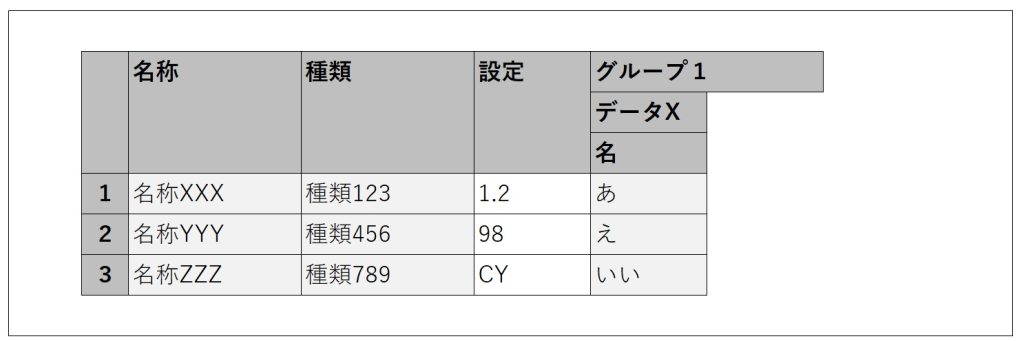

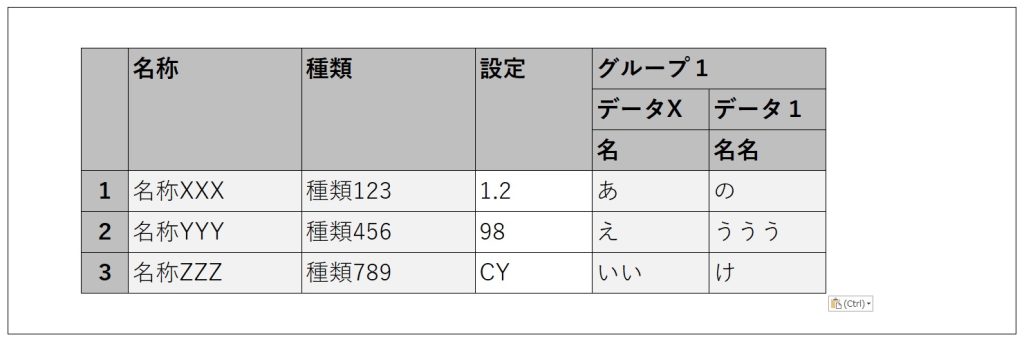

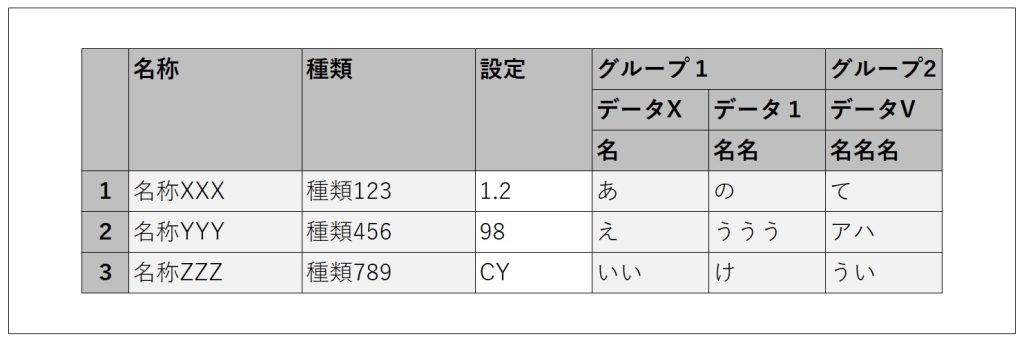

After creating the table, proceed to add columns. Assign each column a name corresponding to the actual item you wish to store, and simultaneously determine the data type based on the type of data to be stored, such as string, number, or date.

Let’s create master screens (list and detail) from an Entity: Scaffolding

Typically, when creating a master screen, you need to design and implement the list screen and detail screen from scratch. However, OutSystems offers a convenient mechanism that automatically generates a master screen to a certain extent simply by preparing a table.

This automatic generation feature is called Scaffolding. Using Scaffolding creates basic master screens such as list displays, registration, updates, and deletions as templates, greatly reducing development effort.

Let’s try reading and writing Entity data from the screen we created.

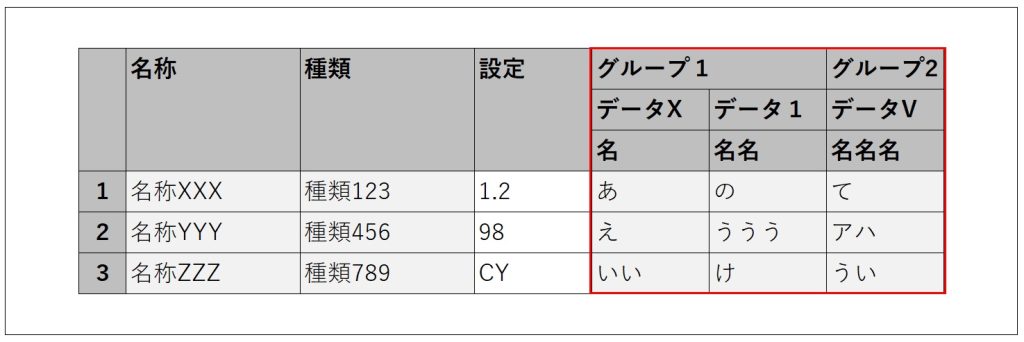

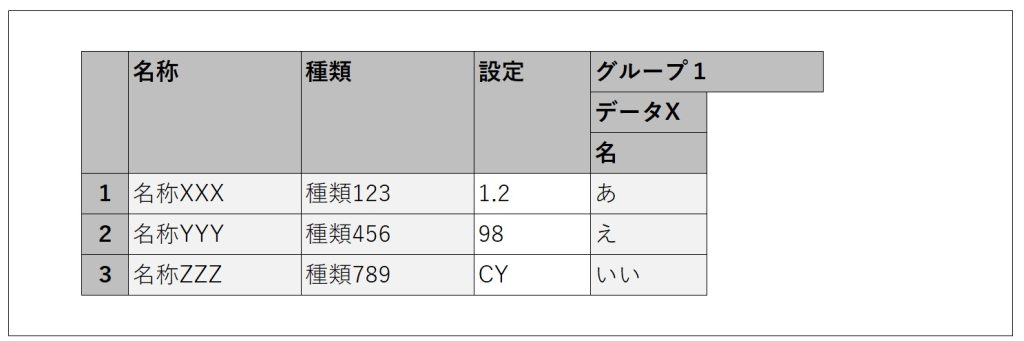

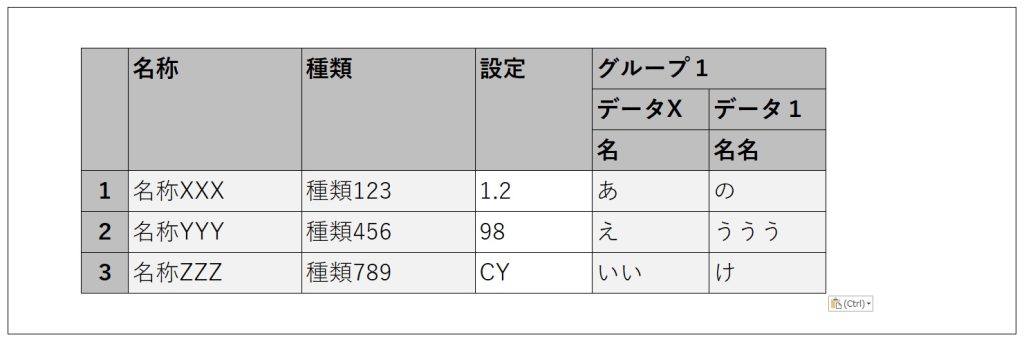

The master screen created with Scaffolding allows basic operations as-is, but adding further functionality makes it more practical. This time, we will enable direct data entry from the web screen, bulk data import using Excel files, and conversely, the ability to export data as Excel files.

From the web interface, you can register or update data one record at a time by setting values in the input fields on the screen and saving them. Additionally, by adding the Excel import feature, you can register or update multiple records at once simply by uploading an Excel file.

Furthermore, enabling the output of registered data as Excel files simplifies data verification and integration with other systems. By combining screen input, Excel import, and Excel export, the master screen is designed to be user-friendly for daily operations.

Summary

This study session covered even more practical content than the last one, and I believe it successfully conveyed the benefits of low-code development and OutSystems.

As development progressed, when questions or difficulties arose, nearby members actively exchanged ideas, discussing questions and issues together.

As a result, I feel that my understanding has deepened even further.

We plan to continue hosting study sessions focused on OutSystems development!

Stay tuned for our next article.