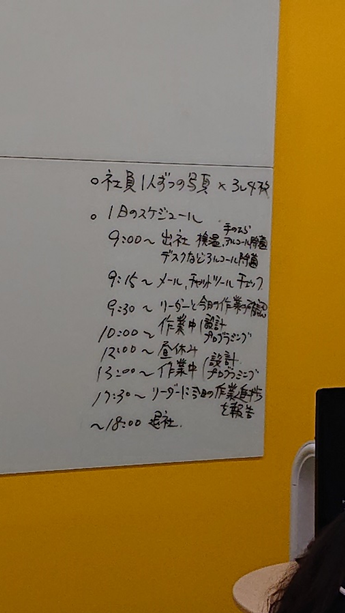

技術者ブログとして日ごろ取り組んでいる学習内容をご紹介します。

今回のテーマ:『Forge開発方式の紹介』

Forgeとは?

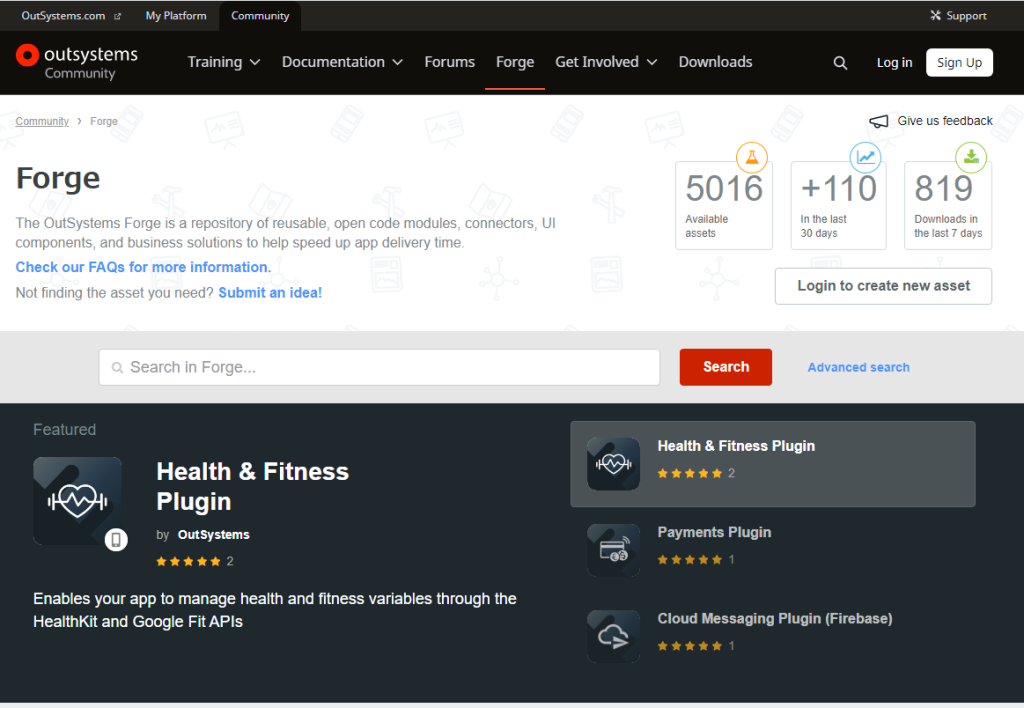

OutSystemsのForgeは、コミュニティメンバーが開発した、OutSystems用のソフトウェアを他のコミュニティメンバーに簡単に共有できるオンラインリポジトリです。

・OutSystemsを使っている人たちが作成したソフトウェア

・OutSystemsの標準機能ではできないことを実現するためのソフトウェア

・オープンソースなので無料

という利用者にとってはありがたい存在、それが「Forge」です。

Forgeの信頼性

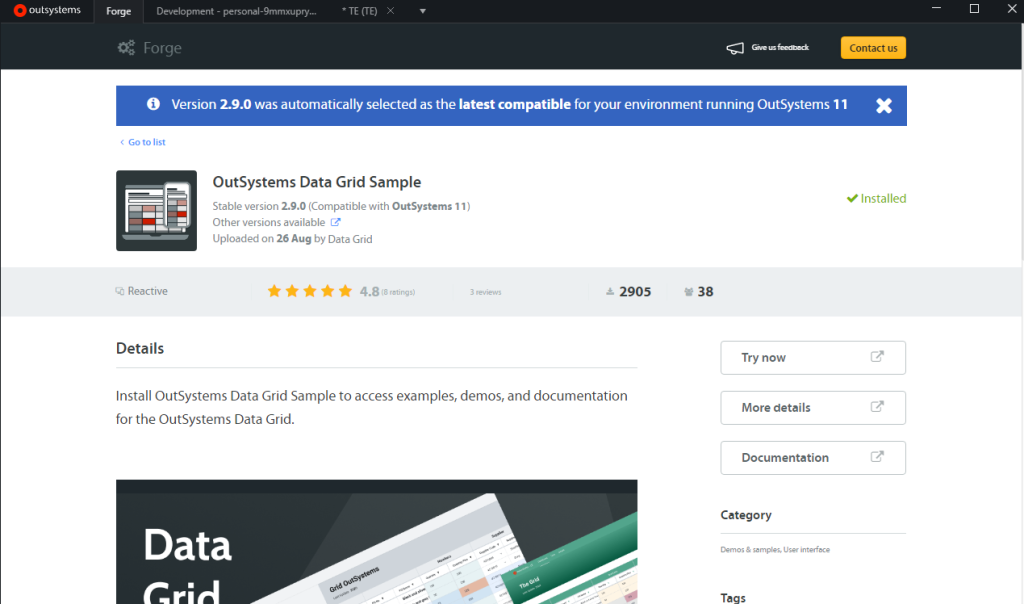

Forgeには信頼性を示すためのアイコンが表示されています。信頼性にはレベルが3つあります。まず1つ目は、下図のように赤い印がついたものです。これはOutSystems社がサポートしているForgeです。

次に、2つ目が以下の画像のように右下に緑の印がついたもの。

3つ目は、印がまったくついていないものです。

Forgeをインストールする方法

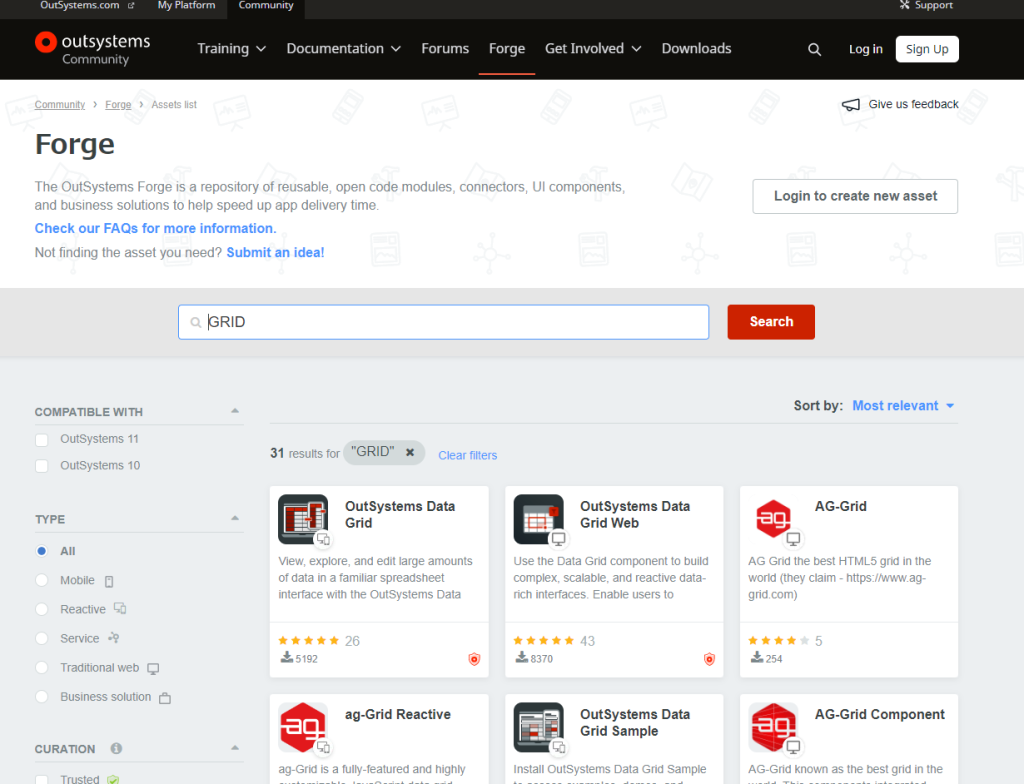

Webページから検索してインストール

WebページからForgeを探すには以下のリンク先から検索することができます。

https://www.outsystems.com/forge/

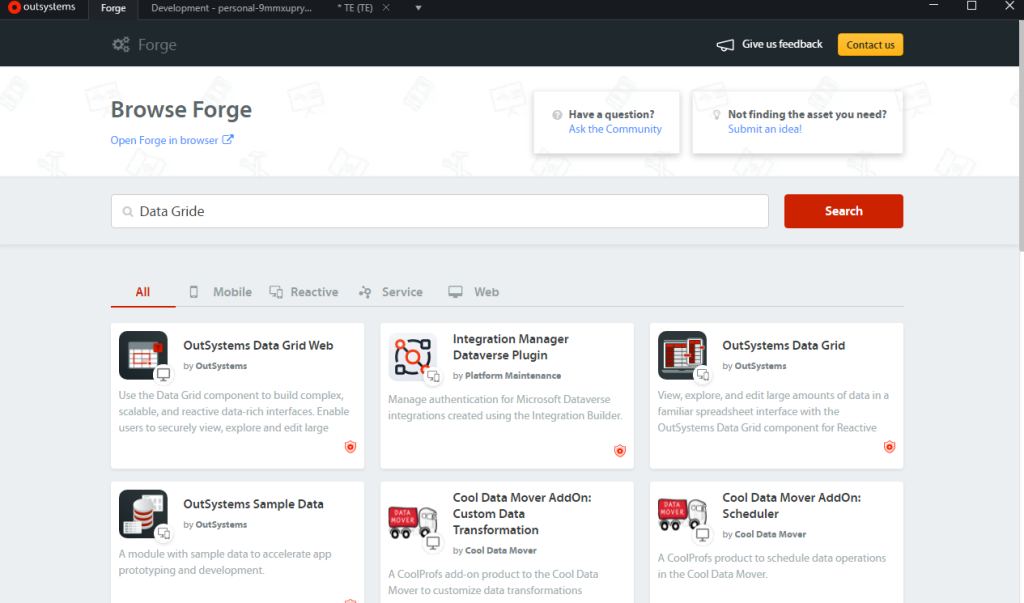

Service StudioからForgeを検索してインストールする方法

次Service Studioを開き、画面左上のタブ「Forge」をクリックします。

それでは、実際にやってみましょう。

まとめ

以上、簡単ではありますが、Forgeとインストールして使えるまでの流れを紹介しました。